Formation de la Terre selon la théorie de l'accrétion homogéne

Tentons de schématiser les grandes étapes de l'apparition des algues sur

la planète Terre.

1. La formation de l'Univers

Jusqu'au début du XX° siècle, on considérait

l'Univers comme statique et formé d'étoiles.

C'est en 1927 que G. Lemaître avance l'idée que notre Univers est

"de masse homogène et de rayon croissant". Plus tard,

c'est Hubble qui démontre l'éloignement des galaxies les unes des

autres à des vitesses proportionnelles à leur éloignement à partir

de l'étude des modifications de leurs fréquences spectrales (effet

Doppler).

C'est à partir de 1950 que la théorie de l'expansion de

l'Univers a été admise; sa formation a

débuté par "l'explosion" d'une boule très chaude et trés dense de

gaz (hydrogène, hélium à 99% et de "poussiéres cosmiques solides")

; c'est le big bang qui aurait donné naissance aux galaxies

il y a 13,7 milliards d'années.

Mais, aujourd'hui l'Univers primitif est considéré comme étant

"tout l'espace" contenant un plasma chaud

et instable, à une température supérieure à 1032°K

!, une "soupe primitive" de particules et d'antiparticules,

de matière et d'antimatière; dans cet espace, matière, énergie et

temps sont intriqués selon la Théorie de la Relativité Générale.

2. Formation des particules élémentaires et des atomes.

Ainsi schématiquement apparaissent d'abord les premières

particules élémentaires comme les électrons

à charge négative, les bosons ou les quarks

(constituants des protons à charge positive et des neutrons) qui,

par association donneront les premiers noyaux et les premiers

atomes d'hydrogène apès capture d'un électron ; l'atome

d'hyrogène est formé d'un proton et d'un neutron.

Des lors les atomes d'hydrogéne s'attirent proportionnellement à

leur masse et au carré de leur distance (force gravitationnelle)

formant des nuages de plus en plus denses et de température de

plus en plus élevée (la température d'un gaz dépendant de sa

densité). Quand cette température atteint 15 millions de

degrés celsius le nuage devient une étoile.

Au fur et à mesure du vieillissement d'une étoile

la température augmente en son cœur jusqu'à plusieurs milliards de

degrés et les fusions donnent successivement des atomes

d'hélium, de carbone, de magnésium, de soufre, de phosphore et de

fer; atomes qui entreront dans la formation de molécules

essentielles à l'apparition de la Vie.

Ce sont les vieilles étoiles ou supernovea qui fabriquent les

noyaux lourds (fer, plomb, or...) par association d'atomes plus

légers ; en fin de vie elles explosent en libérant tous ces atomes

dans les espaces interstellaires vides et froids.

3. Formation du systéme solaire

Le systéme solaire lui apparaît il y a 4,57

milliards d'années ou 4,57 gyr à partir d'un nuage de gaz

dont une étoile centrale, notre Soleil (composé

principalement d'hydrogéne qui brûle).

Les "poussiéres" de matiéres cosmiques (planétoïdes et météorites)

et de molécules lourdes qui s'agglomérent au sein d'un disque

entourant le soleil, sont capturées par un objet compact central

par suite de la gravitation et par grossissement progressivement

ou accrétion vont former des planétes

dont la Terre.

La masse est telle, que les forces de

gravitation provoquent :

1. une fusion des matériaux et leur ségrégation : il s'en suit

une différenciation des enveloppes (noyau formé par la migration

vers le centre des noyaux les plus lourds, fer et nickel),

manteau formé par la migration vers l'extérieur des noyaux les

plus légers.

2. un dégazage (dioxyde de carbone, hydrogène sulfuré et vapeur

d'eau) avec formation d'une atmosphére vers 4,5 gyr.

3. l'écorce à laquelle s'ajoute des roches volcaniques et par

accrétion de matériaux provenant de l'intense bombardement

météoritique entre 4,5 et 3,2 gyr, forme la croûte qui commence

à se solidifier il y a 4,3 gyr.

4. Les océans se seraient formés à partir de 4,4 gyr.

4. Formation des molécules.

A leur tour les atomes nés dans les étoiles vont

par gravité s'attirer et donner naissance aux premières

molécules dont la molécule d'eau (H2O) par

association de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène

puis les molécules d'ammoniac, d'acétylène, d'acide formique, des

oxydes.... Les molécules forment de vastes nuages qui seront à

l'origine de nouvelles étoiles dont notre

Soleil.

L'atmosphére du soleil comme de la plupart des

étoiles est formée des atomes-gaz de carbone, hydrogéne et azote

qui s'éloignent progressivement du soleil pour former l'atmosphére

primitive de la Terre.

Les forces de gravitation les retiennent mais les gaz les plus

volatiles s'échappent vers sa surface (dégazage); le méthane (CH4),

l'ammoniac (NH3), la vapeur d'eau (H2O), le

monoxyde de carbone (CO), le diazote (N2), l'hydrogéne

sulfuré (H2S) et le formaldéhyde issus des matiéres en

fusion constituent la jeune planéte...

La vie n'était pas encore possible sur Terre à cause de l'intense

bombardement de météorites, l'absence de dioxygène, d'eau liquide,

et l'intense chaleur.

On n'a aucune preuve certaine des conditions

d'apparition ni des premiéres molécules (protéines et molécules

capables de transmettre des informations génétiques et de

catalyser les réactions comme l'ARN ou l'ADN) ni des formes de

vie; aussi en est-on réduit à envisager des scénarios sur les

modalités de cette création, à imaginer des théories

scientifiques, à essayer de les tester et de recréer au

laboratoire la formation de molécules organiques précurseurs du

vivant.

5. Apparition de la Vie.

5 .1. Quand ?

De la matiére organique vieille

de 3,85 milliards d'années a été découverte dans

des roches du Groenland qui renferment une proportion d'isotopes

radioactifs du carbone C12/C13 semblable à celle rencontrée chez

les êtres vivants.

Des vestiges de cellules vivantes

(eu-bactéries) âgées de 3,7/3,5 Ga ou gyrs ont

été découverts en Australie. Les premières formes vivantes

seraient apparues il y a un peu moins de 1 milliard d'années.

5.2. A partir de quoi et Où ?

Plusieurs hypothèses possibles : la vie est

apparue sur Terre (théories endogènes) ou ailleurs (théories

exogènes)? à partir de minéraux (théorie abiogène) ou à partir de

composés organiques (théorie biogène) et d'eau.

5.2.1. Théories abiogènes

5.2.1.1. Théorie de la génération spontanée

(Hypothèse 1).

De l'Antiquité jusqu'au XIX° siécle (D'Aristote à Van Helmont) la

théorie explicative de l'apparition de la Vie était la théorie

de la génération spontanée. Ainsi Van Helmont indiquait

que pour obtenir des souris, il suffisait de mettre en contact

pendant 21 jours, à l'humidité et à la chaleur, quelques grains de

blé et une chemise sale!

Il a fallu attendre les célébres expériences de Pasteur (1862)

avec ses flacons à "col de cygne" pour rejeter définitivement

cette théorie. Pasteur a établi que "La Vie vient de la

Vie" puisque tout être vivant est issu de la

reproduction d'organismes prééxistants.

5.2.1.2. Théorie abiogène de

l'origine terrestre des composés organiques (Hypothèse 2).

"Les premiéres formes de Vie auraient pris naissance à partir de

la matiére inanimée sur la Terre primitive où les conditions

étaient particuliéres".

En 1924 A.I. Oparine suggère

qu'à partir de composés minéraux inertes C, H, O, N du milieu

interstellaire se forment du méthane (CH4) de

l'ammoniac (NH3) et de la vapeur d'eau (H2O)

qui s'ajouteront aux produits de dégazage de la terre primitive (H2O,

CO); à leur tour ces atomes vont par gravité s'attirer et donner

naissance aux premières molécules dont la

molécule d'eau (H2O) par association de 2 molécules

d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Les molécules forment de

vastes nuages qui seront à l'origine de nouvelles étoiles

dont notre Soleil. pour former l'atmosphère primitive de la Terre.

C'est sous l'effet des radiations solaires (rayonnement U.V.), de

la chaleur (de refroidissement de la Terre, du volcanisme, de

l'énergie produite par les éclairs et la foudre) que la naissance

de composés organiques a été possible; les liaisons entre atomes

s'ouvrant permettent l'accrochage d'autres atomes ou combinaisons

d'atomes donnant naissance à des radicaux libres extrêmement

réactifs qui en se recombinant sont à l'origine de "briques" ou monoméres

comme les acides aminés formés de C H O N, puis de molécules plus

complexes, les polyméres à l'origine des

macromolécules, futurs matériaux des êtres vivants.

Ainsi il a été montré qu'il existe une forte probabilité (compte

tenu des matériaux chimiques et des conditions du milieu primitif)

pour qu'apparaissent les premiers acides aminés qui

donneront les protéines, les acides gras qui en se

combinant formeront les lipides, et les oses ou sucres

simples qui sont à l'origine des glucides (sucres et

polysaccharides comme l'amidon et la cellulose).

A la fin du XIX° siècle, Von Helmotz et Lord Kelvin suggèrent

aussi que des cellules vivantes ont pu voyager à l'intérieur des

comètes. Mais quelque temps après, Becquerel montra que le

rayonnement solaire détruisait toute forme de vie et en

particulier les bactéries.

En 1951, Calvin tente la synthèse de matériaux

organiques à partir d'éléments minéraux, de formaldéhyde (HCHO)

présente dans l'atmosphère primitive. Son expérience est

contestée.

En 1953, Stanley Miller à

partir d'une source d'énergie (décharges électriques simulant

des éclairs lumineux) dans une atmosphère contenant des

substances minérales (ammoniac, méthane et eau) obtient au

laboratoire 5 des acides aminés qu'on trouve dans des cellules

vivantes (briques nécessaires à la construction des

protéines!), du cyanure d'hydrogène HCN et de la formaldéhyde.

Ainsi, les premiéres synthéses "abiotiques" (c'est à dire sans

l'intervention de systémes vivants) de composés organiques ont

pu se réaliser à partir de l'atmosphère primitive.

En 1960 Joan

Oro obtient dans des conditions prébiotiques à partir

d'acide cyanhydrique soumis à un bombardement de photons de

l'adénine:

L'adénine est une base

azotée, brique élémentaire qui entre dans la constitution de

l'ARN et de l'ADN, molécules indispensables à l'information,

la synthèses des protéines et la reproduction du vivant.

Depuis, ont été obtenus abiotiquement, 17

acides aminés sur 20, des sucres, 2 bases azotées sur 4, des

acides gras, de l'ATP qui est le combustible cellulaire...

5.2.1.3.

Théorie de la naissance des matériaux de la Vie au sein de

l'Océan primitif (Hypothèse 3).

La Terre primitive ne permettant pas l'apparition de la vie

telle que nous la connaissons, (atmospère dépourvue de

dioxygène, températures très élevées, aucune protection contre

les rayons ultra-violets solaires biocides), c'est dans l'océan

primitif formé pendant des millions d'années, par l'eau de

l'atmosphére primitive qui en se condensant tombait en pluie

continuelle, où s'accumulaient à saturation, des sels minéraux

et des argiles issus du lessivage des Terres émergées, où les

manifestations volcaniques étaient intenses et les sources

hydrothermales présentes comme les "fumeurs noirs", qu'à une

certaine profondeur (200 m environ?), à l'abri des rayons

ultra-violets, il y a environ 4 milliards d'années, se

serait formée une "soupe primitive" qui donnerait

par des sythèses prébiotiques (sans intervention

d'enzymes), des protomolécules, briques du vivant

(acides aminés, bases azotées, sucres) qui engendreront

les premiéres formes de vie, les protocellules.

5.2.2. Théorie biogène de

l'origine des composants organiques (Hypothèse 4).

La Vie sur Terre aurait une

origine extra-terrestre (milieu interstellaire ou

exoplanètes).

Pour Richter en 1865 la Terre aurait

été ensemencée par des cométes et des météorites qui ont déposé

des germes de micro organismes formés spontanément dans le milieu

interstellaire.

En 1969

Murchinson découvre dans une météorite (chondrite carbonée)

âgée de 4,6 milliards d'année (âge du système solaire) tombées sur

terre, des molécules organiques (acides aminés, bases azotés et

glucides) dont certaines sont présentes dans les protéines des

êtres vivants.

Récemment, les radio astronomes ont pu montrer que plus de 100 types de molécules

organiques se forment dans les étoiles, puis se retrouvent dans le

milieu interstellaire et qu'environ 100 tonnes de micro météorites

bombardent chaque jour, la Terre.

Par ailleurs de nombreuses substances organiques ont été

découvertes emprisonnées dans les glaces du Groenland

6. Les premiéres structures

organiques.

Quelles seraient les premières structures organiques sachant que

les caractéristiques de la Vie sont:

- l'existence d'une membrane (séparant le milieu intérieur du

milieu externe) permettant les échanges,

- l'existence d'un métabolisme (c'est à dire la faculté d'élaborer

de la matiére protéinique à partir de composés plus simples et

d'énergie, en présence de catalyseurs indispensables)

- la capacité à se reproduire ?

Les premiéres molécules complexes se seraient polymérisées et

assemblées pour donner des micro-gouttes organiques

(Fox) ou coacervats (Oparin) à partir d'une

certaine profondeur d'eau qui les mettait à l'abri des

redoutables rayons ultra-violets. Ces chercheurs ont montré que

ces sphéres de lipides et de protéines isolant un milieu aqueux,

étaient capables d'échanges d'énergie et de matiéres avec le

milieu environnant et étaient douées de propriétés du Vivant; en

effet elles ont des fonctions d'autoconservation, d'autorégulation

et d'autoreproduction.

Aujourd'hui on peut reproduire au laboratoire la formation de

coacervats par condensation thermique à partir d'acides aminés

ou d'acides gras.

7. Les premiéres formes de vie

(Protobiontes)

7.1. Apparition de Protobiontes hétérotrophes.

Dés 1977, Carl Woese pense

que les micro-gouttes vont être remplacées par des

protoorganismes ancêtres des bactéries actuelles qu'il

nomme Archéobacteries ou Archæbactéries du groupe

primitif des Archées.

G. Wachtershauser montre

le rôle qu'auraient pu jouer des surfaces minérales comme

les argiles et les sulfures de fer dans l'apparition des

molécules biochimiques nécessaires à l'apparition de la vie :

FeS + H2S-----------------------> FeS2 + 2H+ + 2e

Sulfure de fer + sulfure d'hydrogène ------> pyrite + 2H+ + 2 électrons

Or on a découvert en 1977 à proximité des dorsales

océaniques la présence de sources hydrothermales chaudes et

de petits cônes volcaniques ,"les fumeurs noirs", qui

crachent des eaux sulfureuses contenant des métaux dissous,

à 3000 mètres de profondeur.

Au contact de l'eau froide, les

métaux dissous précipitent formant des concrétions de pyrite. Au

contact de ces sources se développent de nombreux êtres vivants

formant un riche écosystème à l'origine duquel se trouvent

des archébactéries et des bactéries qui synthétisent des

molécules organiques non pas à partir du dioxyde de carbone et

d'énergie fournie par la lumière solaire grace à la chlorophylle

comme chez tous les autotrophes, premier maillon des chaines

alimentaires mais par oxydation du sulfure d'hydrogène qui

libère énergie et électrons. Ces bactéries sont donc des

hétérotrophes, des organismes

chimio-autotrophes.

D'où une autre hypothèse (Hypothèse 5) a vu le jour, les

premiers organismes vivants seraient donc des chimio-autotrophes,

des Procaryotes (unicellulaires dépourvus de vrai noyau) anaérobies

(dont la vie se déroulait en absence de dioxygéne), hétérotrophes

(ne possédant pas de chlorophylle a, qui puisent nourriture et

énergie à partir des sulfures), vivant dans des conditions

extrêmes comparables aux conditions qui régnaient sur la terre

il y a 3,5 à 3,8 Ga.

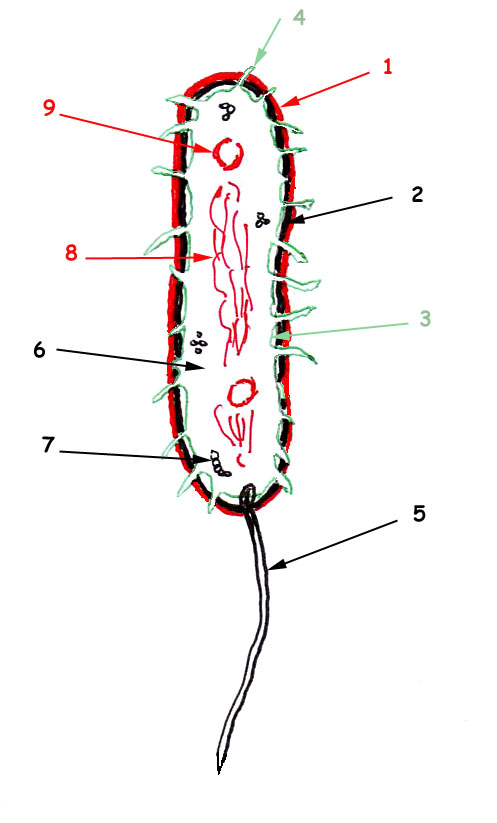

A. Les Procaryotes

Ce sont des organismes (quelques micromètres) dont le

cytoplasme ne renferme pas de vrai noyau entouré d'une

enveloppe formée d'une double membrane (les premiers fossiles

de procaryotes ont été découverts il y a 3,45 Ga

dans les stromatolithes d'Australie (cf. ci-dessous). Ils ne

possèdent qu'un seul chromosome circulaire, libre dans le

cytoplasme. La division se fait par scissiparité

(bipartition d'un individu engendrant 2 nouveaux individus).

Il n'y a pas de véritable reproduction sexuée (pas de fuseau

achromatique) mais échanges de matériel génétique

par conjugaison (échange d'un fragment ADN

ou plasmide), par transduction (échange par

l'intermédiaire d'un virus ou phage) ou par absorption

d'ADN externe. Ces organismes sont répartis actuellement en 2

groupes: les archées et les bactéries

vraies.

Les archées

-ce sont des organismes procaryotes

(0,1 à 15 micrométres de diamétre et jusqu'à 200 micrométres de

long pour certaines formes filamenteuses) dont la structure est

considérée comme ancestrale; elle comprend un cytoplasme, une

membrane cytoplasmique composée de lipides particuliers et des

molécules porteuses de l'information génétique (ARN)

mais pas de vrai noyau à ADN.

-ce sont des organismes soit isolés, soit formant des agrégats

ou des filaments aérobies ou anaérobies; ils comprennent des

bactéries méthanogénes (présentent dans l'estomac des

ruminants), des halobactéries (des milieux trés salés), des

bactéries thermoacidophiles qu'on rencontre dans les sources

hydrothermales trés chaudes, aériennes ou sous-marines

profondes, des bactéries des eaux antarctiques....

Ils pourraient ressembler vraisemblablement aux actuelles

bactéries de la fermentation ou à celles qui utilisent

l'énergie produite par chimiosynthése comme les

bactéries qu'on trouve dans les fosses marines, les cheminées

abyssales ou les geysers (où pression, température et teneurs en

sels minéraux sont élevées).

Certains chercheurs, suite à la découverte dans des roches volcaniques

d'origine hydrothermale, datées de 3,2 Ga, de traces fossiles

attribuées à un microorganisme, pensent que ces archéobactéries

seraient des descendants d'un ancêtre commun et Cavalier-Smith

(2004) pense que la "source" du vivant se trouve au niveau

des eubactéries (cf. l'arbre de vie

proposé par cet auteur).

Les eubactéries

-ce sont des organismes procaryotes

(dépourvu de noyau bien individualisé à ADN) mais

possédant des ARN

-on les trouve dans toute la biosphére et certaines dans

le tube digestif des animaux

-on y trouve aujourd'hui des protéobactéries, des

mycoplasmes, des actinobactéries, les cyanobactéries

connues aussi sous le nom d"'algues bleues".

Certaines sont photosynthétiques autotrophes comme les

Cyanobactéries filamenteuses dont l'activité métabolique

(elles provoquent la précipitation des bicarbonates

solubles sous forme de carbonate de calcium qui les

emprisonnent) a donné naissance à des formations

sédimentaires fossiles et calcaires connues en Australie

sous le nom de stromatolithes (du grec stroma=filament

et lithos=pierre).

Les plus anciennes sont

datées de 3,7 milliards d'années! Elles

renferment des traces de substances issues du

métabolisme photosynthétique, des produits de

dégradation de la chlorophylle et des oxydes.

-d'autres sont hétérotrophes, elles recyclent la matiére

organique qu'elles décomposent en minéraux et énergie

-d'autres sont chémo-autotrophes, capables d'oxyder des

composés minéraux (nitrites, nitrates...) pour en tirer

l'énergie nécessaire.

Dans de nombreux protoorganismes vont apparaître successivement

les molécules et les grandes fonctions nécessaires à

l'épanouissement et à l'expansion de la Vie: ainsi les bases

azotées donneront naissance à des molécules essentielles à

la vie (comme l'ARN = Acide RiboNucléique puis l'ADN=

Acide DésoxyriboNucléique qui seront les molécules de l'hérédité

permettant la conservation et la transmission des caractéres

héréditaires entre les générations, les protéines

notamment les enzymes et l'ATP

= Adénosine TriPhosphorique, molécule qui permettra le transport

de l'énergie dans le vivant).

Suite à la découverte d'ARN à pouvoir catalytique (ARNs ou

ribozyme) capables de transmettre aussi une information

dans les 3 lignées du vivant, dés 1986 Walter Gilbert émis

l'hypothése de l'existence d'un monde à ARN (apparu vers

4,4 gyr) de type rétrovirus, capable de donner naissance à la molécule

d'ADN et aux protéines donc d'être

à l'origine d'un métabolisme primitif. En 2000,

on démontra que le site des ribosomes de la cellule responsable

de la liaison peptidique entre 2 acides aminés était entiérement

formé d'ARN, ce qui semble confirmer qu'à l'origine il y avait

bien "un monde à ARN" (rétrovirus, virus, archées, bactéries)

qui précéda le monde à ADN....

7.2. Apparition de Protoorganismes autotrophes

chlorophylliens.

Outre l'ARN qui posséde aussi des fonctions catalytiques

(accélératrices de certaines réactions chimiques), apparaîtront

aussi les enzymes, catalyseurs biologiques, la chlorophylle

molécule capable de capter l'énergie des radiations solaires.

Ainsi ces protoorganismes chlorophylliens vont-ils être capables

d'élaborer les substances organiques qui leur sont

indispensables à partir d'eau, de substances minérales (sels

minéraux et dioxyde de carbone) en utilisant l'énergie solaire

captée par la chlorophylle. On les dits autotrophes

(du grec autos= soi-même et trophê = nourriture).

7.3. Apparition des

Cyanobactéries.

Rappelons que les roches les plus

anciennes sont datées de -3,85 gyrs

et qu'elles renferment des traces de matière organique, que les

plus vieux fossiles procaryotiques ont été

trouvés dans des stromatolithes datées de -3,5 gyrs

et que se sont des eubactéries de type cyanobactéries capables

d'une activité photosynthétique (la chlorophylle est portée par

les thylacoïdes qui se trouvent dans le cytoplasme) n'étant

possible que grace à la présence d'un pigment complémentaire

bleu, la phycocyanine. Les premiers végétaux apparus dans

l'océan, il y a 3,7 milliards d'années avant notre ère,

seraient des cyanobiontes

(du grec Kuanos=bleu sombre et biont=être vivant)

plus précisément des algues

bleues ou cyanophytes

qui proviendraient d'une bactérie pourvue de chlorophylle qui se

serait associée à une bactérie contenant un pigment bleu donnant

un nouvel organisme capable d'utiliser avec le complexe

chlorophylle + pigment bleu, la faible luminosité parvenant à

cette profondeur à l'abri des rayons ultra violets. Les traces

de Cyanobactéries fossiles datent au moins de

-2,7 gyr.

Ainsi pendant 2 milliards d'années (de

l'apparition des Cyanophycées photosynthétiques jusqu'à

l'apparition des eucaryotes unicellulaires) les Cyanobactéries

vont provoquer l'élévation du taux de dioxygéne dans

l'atmosphére et permettre la formation de la couche d'ozone

capable d'arrêter les rayons ultraviolets toxiques pour toutes

formes de vie. Elles vont entrainer, outre la diminution du ph

acide de l'océan en piégeant le dioxyde de carbone dans le

calcaire et en fixant l'azote atmosphérique, un processus

favorable à l'apparition d'autres formes de vie.

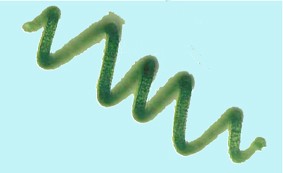

Spiruline actuelle : filament spiralé mobile chlorophyllien aux parois sans cellulose (diamétre = 0,01 mm, longueur = 0,3 mm) vit dans des lacs alcalins (Procaryote autotrophe du groupe des Cyanobactéries proche des fossiles découverts dans les plus anciennes roches sédimentaires, en Afrique du Sud, âgées de 3,7 milliards d'années. |

Stromatolites contenant des Procaryotes fossiles photosynthétiques du groupe des Cyanobactéries |

8. Apparition des

premiéres cellules

Il semble donc qu'un monde à

ADN ait succédé au monde à ARN par

l'apparition de virus à ADN plus résistants aux défenses

des bactéries qu'ils infectaient. Puis des virus

auraient introduit des ADN dans des bactéries ou des

archées et les premiéres cellules vivantes eucaryotiques

(nées suite à des mécanismes de fusion entre bactérie et

archée).

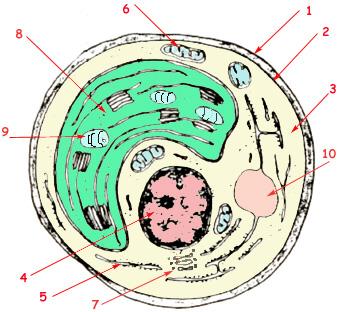

Les eucaryotes

Ce sont tous les autres organismes

apparus à partir d'organismes procaryotes ayant perdu

leur paroi; ils possédent un cytoplasme renfermant un noyau

individualisé (entouré d'une double membrane), des

organites cellulaires (mitochondries, chloroplastes,

flagelles ou cils, un système membranaire endocellulaire

avec réticulum endoplasmique, corps de Golgi,

lysosomes..). Lors de la division cellulaire qui est une

mitose, l'ADN (molécule codée qui porte

l'information génétique) se fragmente en chromosomes.

Ils présentent une véritable reproduction

sexuée, chaque partenaire sexuel apportant

une moitié du matériel génétique par l'intermédiaire des

gamètes (suite à une méiose).

-la cellule eucaryote posséde un vrai noyau (4)

contenant l'ADN entouré d'une membrane;

- cette structure est considérée comme dérivant de la

structure procaryote; elle est caractérisée par un

cytoplasme (3) et sa membrane

cytoplasmique (2), un noyau,

un appareil de golgi (7), un

réticulum (5) et des

mitochondries (6).

-les eucaryotes ont une véritable sexualité

-leur cycle de vie comprend 2 phases chromosomiques, la

phase diploïde (2n chromosomes) et la phase haploïde (n

chromosomes).

Schéma de

l'ultrastructure d'un eucaryote (cellule

végétale)

Schéma de

l'ultrastructure d'un eucaryote (cellule

végétale)1 = membrane pectocellulosique 8 = chloroplaste 9 = grains d'amidon; 10 = vacuole |

Structure d'une algue

verte en microscopie

optique

Structure d'une algue

verte en microscopie

optique |

La fusion et l'association = endosymbiose

(cf. ci-dessous) d'un organisme procaryote hôte, avec

des procaryotes (hétérotrophes, porteurs de

chlorophylle), auraient donné le premier

organisme unicellulaire, le premier Protiste

(avec ses organites cellulaires et avec son réseau

membranaire d'échanges issu d'invaginations de la

membrane cellulaire).

Des études récentes portant sur l'analyse de la

phylogénie (= étude de la filiation des gènes) chez

les archéobactéries, les eubactéries et les eucaryotes

ont conduit à émettre l'hypothése que tous les êtres

vivants dériveraient d'un ancêtre commun LUCA

(Last Universal Common Ancestor)............

La découverte de substances bithumineuses vieilles de

-2,6 gyr qui n'ont pu être

synthétisées que par des membranes d'eucaryotes permet

de situer l'apparition de ces organismes. Les fossiles

d'eucaryotes les plus anciens seraient des algues

datées de 1,8 à 2,1 gyr.

Conclusion.

Ainsi de -3,8/3,7 Gyr jusqu'à l'apparition de

cellules eucaryotes unicellulaires autotrophes il y a

-2,6 gyr avant notre ére une formidable

diversification du monde bactérien a lieu dans

l'océan.

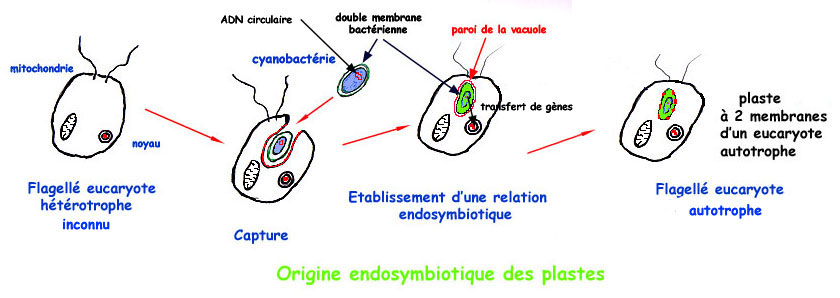

L'endosymbiose. Les cellules eucaryotes sont

des chimères qui auraient acquis leurs organites

cellulaires comme les mitochondries à partir de

protéobactéries ou les chloroplastes à partir de

cyanobactéries par endosymbiose (de

endo=à l'intérieur et symbiose=vie; la symbiose

étant une association à bénéfices réciproques entre 2

partenaires, l'endosymbiose se faisant entre un hôte

et un symbionte qu'il abrite).

Origine des

plastes. Dès la fin du XIX° siècle, on avait

remarqué que la taille des plastes correspond à la

taille d'une cyanobactérie, que les plastes et les

mitochondries des Chlorobiontes (végétaux verts

terrestres+algues vertes), des Rhodophytes et des

Glaucophytes possèdent un génome, un ADN de type

circulaire, comme les procaryotes, que leurs plastes

se multiplient par bipartition comme le font les

Cyanophycées, qu'ils sont les seuls à posséder avec

ces dernières, une double paroi et un système

membranaire indépendant de la membrane plasmique, les

thylacoïdes.

Ce qui suggère d'ailleurs que ces 3 phylums dérivent

de cette endosymbiose.

On a alors émis l'hypothèse que les

plastes seraient d'origine endosymbiotique,

c'est à dire qu'à l'origine ils dériveraient d'une

bactérie, une cyanobactérie (qui est photosythétique

grace à la présence de thylacoïdes épars dans le

cytoplasme) capturée par une cellule hôte (eucaryote

hétérotrophe); abritée dans une vacuole, le symbionte

aurait établi alors une relation symbiotique avec

l'eucaryote hétérotrophe. L'analyse récente des

séquences génétiques des membranes du plaste et des

Cyanophytes a montré qu'ils avaient même origine et

constituaient un même clade, vérifiant ainsi

l'hypothèse précédente.

Une partie du patrimoine génétique du symbionte

passant dans le noyau de la cellule hôte au cours de

l'endosymbiose; cette dernière devient alors un nouvel

organisme autotrophe capable de photosynthèse.

Le premier virus géant découvert par

le professeur Didier Raoult à Marseille en 2003 a ouvert un

vaste champ de recherches qui a permis la mise à jour de plusieurs

familles de ce type de virus dans de nombreux milieux et notamment à des

profondeurs de plus en plus grande dans le permafrost.

Ces virus sont visibles au microscope

optique, en effet leur taille, 1 micromètre, est celle d'une bactérie

(contrairement aux virus connus jusque là); certains renferment 2500 gènes

(contre une dizaine pour le virus de la grippe ou du SIDA !) des gènes

communs aux plantes et aux animaux !!

Compte tenu que le parasitisme des virus se retrouve aussi chez des

bactéries et que certains virus ATV (Acidianus Two-tailed Virus),

parasites d'une Archée qui vit près des sources hydrothermales acides sont

capables d'effectuer une partie de leur assemblage en dehors de la cellule

hôte puis de "bourgeonner" dans la cellule en fabriquant 2 appendices

protéiques.

Les virus qui jusque là ne faisaient pas partie du vivant le serait!

Une nouvelle hypothèse à vu le jour :

l'existence d'une grande biodiversité à tout les niveaux y compris

chez les virus et qu'il y aurait un

continum depuis les premières particules élémentaires, le protovivant

jusqu'au vivant.