Les courants marins dans l'Atlantique Nord.

Signalons quelques différences

essentielles entre Atlantique et Méditerranée:

-la salinité

de l'Atlantique est plus basse qu'en Méditerranée (35°/°°

contre 36,4°/°° à 39, 5°/°°)

-la température

bien que la Dérive Nord-Atlantique issue du Gulf Stream réhausse

la moyenne des températures annuelles de 6 à 10 °C sur les côtes

atlantiques françaises (par rapport aux régions littorales

américaines situées à la même latitude), les eaux profondes en

Atlantique ont une température moyenne de 3 à 4 °C en hiver contre

13°C en Méditerranée.

-le brassage des eaux est plus

rapide et plus important dans l'Océan grace à l'existence de

grands courants, de différences de température importantes entre

la surface et les eaux profondes; en hiver les remontées de sels

nutitifs sont beaucoup plus efficaces.

-les marées sur les côtes atlantiques sont fortes et les algues qui peuplent l'estran ou "zone de balancement des marées" sont soumises à des conditions écologiques très sévères (longue durée des émersions, effets prolongés du soleil, du vent, apports d'eau douce entrainant une dessication poussée..)

1. Zonation verticale du domaine benthique

Les êtres vivants benthiques (fixés sur le fond) se répartissent en étages aux peuplements caractéristiques.

Les limites entre les étages correspondent

à des variations des conditions écologiques du milieu.

Les petits fonds qui reçoivent suffisamment de

lumière pour permettre le développement de végétaux

chlorophylliens, constituent le système phytal qu'on divise en plusieurs étages:

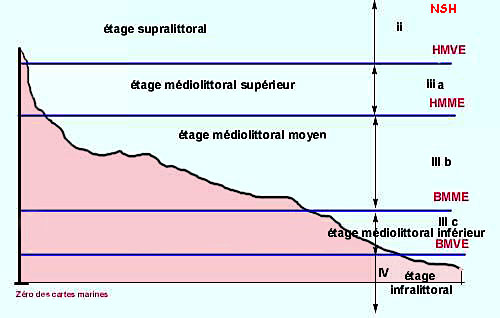

HMVE = Haute mer de Vives Eaux;

HMME = Haute mer de Mortes Eaux

BMME = Basse Mer de Mortes Eaux;

BMVE = Basse Mer de Vives Eaux

II = L'étage supralittoral. Mouillé par les

embruns et les vagues déferlantes.

III = L'étage médiolittoral. Immergé par hautes eaux et

mouillé par les vagues à basses eaux.

IV = L'étage infralittoral. Toujours immergé, sa limite

inférieure est la limite compatible avec la vie des algues

pluricellulaires photophiles (="amies de la lumière"

qui exigent une intensité lumineuse importante pour se développer)

et des Posidonies.

V = L'étage circalittoral. Toujours immergé, sa limite

profonde est la limite compatible avec la vie des algues

pluricellulaires sciaphiles plus tolérantes pour les faibles

éclairements.

Les grands fonds constituent le système aphytal caractérisé par l'absence de lumière et donc de végétation chlorophyllienne; ils comprennent 3 étages:

VI = L'étage bathial qui correspond aux peuplements occupant le talus continental et la pente qui se trouve au pied de

ce talus,

VII = L'étage abyssal comprend les peuplements de la grande

plaine où dominent les fonds meubles ,

VIII = L'éage hadal qui englobe les ravins et les fosses

profondes.

On distingue selon la profondeur et la nature du fond. :

-une province néritique peu profonde qui recouvre le plateau continental, jusqu'à une profondeur de -200 mètres, où les peuplements sont riches et variés et

-une province océanique au large où les eaux sont assez pauvres.

Chacune comprenant:

-un domaine pélagique où se trouvent des organismes vivant librement dans les eaux; ils sont, soit passivement entraînés par les vagues et les courants constituant le plancton soit capables de se déplacer indépendamment des courants, ils constituent alors le necton soit flottant à la surface des eaux

(neston).

-un domaine benthique où vivent des organismes

fixés sur le fond (sessiles), près du fond (sédentaires ou

vagiles) ou encore enfouis dans les sédiments

(fouisseurs).

Les côtes atlantiques françaises comme les côtes

méditerranéennes font partie de la même région biogéographique, la

région méditerranéo-atlantique de climat chaud.

Aussi, un lot d'espèces

communes (> 60%?), le plus important d'ailleurs,

se retrouve-t-il aussi bien dans l'Océan qu'en Méditerranée où

dans certaines zones on rencontre des Laminaires si

caractéristiques de l'Océan. De nombreuses espèces ont, dès la

fin du tertiaire, pénétré en Méditerranée par le détroit de

Gibraltar.

Signalons des espèces

originaires de mers chaudes (mer Rouge, Atlantique

tropical et subtropical, Océan Indien, Océan Pacifique) comme Halimeda

tuna, Udotea

petiolata, Acetabularia

acetabulum, Caulerpa

prolifera ...... ou des espèces

cosmopolites qu'on retrouve dans toutes les mers du

monde comme Ulva lactuca,

Codium dichotomum, Colpomenia

sinuosa, Scytosiphon

lomentaria ... ce qui suppose des relations entre ces différentes zones au cours des temps géologiques.

Notons qu'un petit lot d'espèces différentes se retrouvent en Méditerranée et dans l'Océan. Ces espèces qui occupent les mêmes niches écologiques dans 2 mers différentes sont dites vicariantes: citons

le cas de Phyllophora épiphylla en Atlantique nord et Phyllophora nervosa en Méditerranée

Un nombre d'espèces assez important dites endémiques,

présentant des liens de parenté évidents, se retrouvent dans l'une

des 2 mers; c'est le cas Cystoseira

stricta, espèce méditerranéenne qui dériverait de Cystoseira

tamariscifolia, espèce d'origine atlantique qui aurait

pénétré en Méditerranée en subissant des modifications dûes aux

contraintes différentes du nouveau milieu. Citons aussi le cas des

endémiques méditerranéennes (20 à 25% du total!) comme Rissoella

veruculosa ou de la Posidonie, phanérogame marine

(plante à fleurs) du genre Posidonia océanica! le végétal

emblématique de Méditerranée.

Le détroit de Gibraltar continue à alimenter la

Méditerranée, y compris en "espèces venues

d'ailleurs" comme Asparagopsis

armata, originaire du Pacifique, Codium

fragile ou Colpomenia

peregrina .

Notons d'autres "envahisseurs" en Méditerranée, arrivés par le

canal de Suez ("espèces lessepsiennes") venant de la mer Rouge

comme Halophila stipulacea ou introduites accidentellement

comme Sagarsum muticum

(originaire du Japon) ou Caulerpa

taxifolia ("une création ?" d'un aquarium

européen)....

|